公序良俗原则在家事审判中的适用

一、公序良俗原则影响家事审判的理论阐释

(一) 适用公序良俗原则柔性司法是对家事案件特殊性的充分考虑

家庭是一个基于亲属的身份关系和人伦关系而形成的社会基本细胞,是身份关系、人格关系和财产关系错综交汇的结构体。我国自古就有“皇权不下乡”“国有国法、家有家规”等传统观念,法律在家事纠纷处理领域具有先天的谦抑性。因为,相对普通民事纠纷而言,家事纠纷不但涉及亲属身份关系,具有一定的伦理性,而且“情感性”尤为突出。可以说,“家事纠纷背后系表面上看,有财产分割、精神安慰费、养育费等支付金钱的请求,其根本则是夫妻间、亲族间、情感上、心理上的纠葛”。(陈爱武.家事诉讼程序研究[M],法律出版社,2008:99.)因此,法官解决家事纠纷时,很难直接运用三段论式的法律推理方法得出对具体案件的裁判结果。家事纠纷的特殊性使得厘定法律上的权利义务比较困难。而要彻底解决家事纠纷,应透过权利义务的现象,探究其背后的利益以及利益背后的情感与心理;既要着眼于当前冲突的解决,也要立足于家庭关系的持续性与长期性。正如李拥军所说,“当下的家事审判改革是一场逆现代法律发展方向的降理性化的运动”。这意味着法官在裁判案件的过程中应兼顾当事人情感等非理性因素,要关注实质公道和正义,要借助公序良俗等原则的适用进行柔性司法,以达到真正化解矛盾、修复家庭关系的效果。

(二) 适用公序良俗原则有利于调整社会道德规范

随着人们物质生活水平的不断提高、社会环境的日益改变,加之西方个人主义思潮的影响,现如今的人们对婚姻家庭的认识、要求及责任与以往相比已有很大不同,各种不良社会风气频生。诸如:索要分手费、婚内出轨、恋爱期赠与财物的索回、拒绝抚养子女和赡养老人等,现代婚姻家庭的稳定性已受到严重冲击。这些从法院受理的婚姻家庭案件每年都在不断增长中可见一斑。因此,非常有必要通过在家事审判中法官对公序良俗原则的适用,引导大家正确的法律行为。法院不但在裁判文书中要积极否定与有配偶者不正当交往行为,明确其非道德性,也要通过公序良俗原则否定因违反夫妻忠实义务的赠与、遗赠等法律行为的效力。最终,第三者不但在道德上受到了谴责,而且在物质利益上也一无所获,如此以达到约束、控制人们行为的裂变,调整社会道德规范的效果。可见,家事审判的法官们不仅扮演着运用法律进行裁判的“工匠”角色,还扮演着修复社会关系的“医生”角色。(崔 鹤,赵世奇.家事纠纷解决中法官的角色分析[J].实事求是,2014〈2〉:58-61.)

(三) 《民法典》为家事审判适用公序良俗原则提供了法律依据

在习近平法治思想的指引下,家事审判中的基本法——《中华人民共和国民法典》将弘扬社会主义核心价值观作为立法的宗旨,总则编的第八条和第十条分别规定“民事主体从事民事活动,不得违反法律,不得违背公序良俗”“处理民事纠纷,应当依照法律;法律没有规定的,可以适用习惯,但是不得违背公序良俗”,开创性地将公序良俗与法律并列,确立了公序良俗的基本原则地位和法律约束力。虽然在其婚姻家庭编和继承编中未涉及“公序良俗”内容,但其通编所体现的精神与价值追求同公序良俗原则是完全一致的。比如其倡导“家庭应当树立优良家风、弘扬家庭美德、重视家庭文明建设”“夫妻应当互相忠实,互相尊重,互相关爱;家庭成员应当敬老爱幼,互相帮助,维护平等、和睦、文明的婚姻家庭关系”。可以说,“树立优良家风”写进民法典,本身就为公序良俗原则在家事审判中的适用提供了依据。在家事审判时,法官应该在追求司法公正基本原则的基础上,充分考虑人情因素,特别是基于血缘关系的伦理、亲情以及家庭关系的修复;应尽量回避法律制度的刚性要求转而通过柔性说理方式来肯定家庭关系中的伦理与道德,呵护法律的人性基础,即通过柔性司法来保证家事审判的效果。可以说,公序良俗原则在婚姻家庭领域的适用充分“体现民法规范与传统伦理在价值取向上的一致性,即所谓的法以德本”,将有助于民法典所倡导的优良家风的实现。2018年《最高人民法院关于进一步深化家事审判方式和工作机制改革的意见(试行)》颁布,其就非常明确地提出:探索并建立家事案件柔性审判制度用以平衡法律和人情之间的关系、解决当事人之间的矛盾纠纷和修复家庭关系具有重要的现实意义。

二、公序良俗原则在家事审判中的司法实践情况及评析

源于民法伦理性的公序良俗原则,从一开始就关注婚姻、家庭、侵权等人伦利益,可以说其与家事审判自然也有着天然的紧密联系。早在 2001年,被称为“中国公序良俗第一案”的“泸州二奶案”,轰动全国,其便发生在婚姻家庭领域。笔者以“公序良俗”“婚姻家庭”两个关键词对中国裁判文书网的裁判文书进行检索,符合条件的家事裁判文书有849个。其中,2017年到2020年五年内就有525个,占比高达62%。可以说,涉及公序良俗内容的家事裁判文书的数量呈逐年上升趋势,且近五年呈爆发性增长。具体如下图一:

(图一)

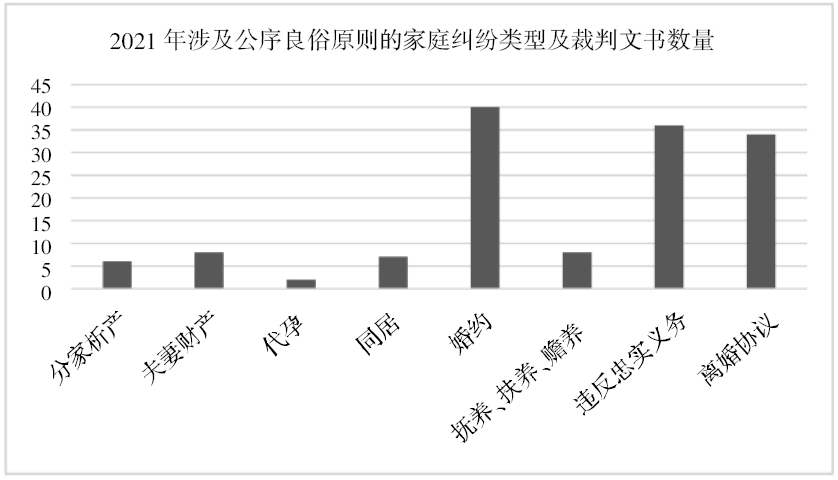

民法典施行后,公序良俗原则已经成为民事主体和民事审判活动的重要原则。为了探究民法典时代公序良俗在家事审判中的适用情况,笔者又将检索结果限定在2021年,发现有154个家事裁判文书,去掉10个不符合条件的,还有144个。涉及婚约纠纷的数量最多,高达40个,其次是违反夫妻忠实义务的财产处分、人格权侵权纠纷,有36个,位列第三的是离婚协议纠纷,有34个。其他如分家析产、代孕等纠纷,占比不是很大。具体如下图二:

(图二)

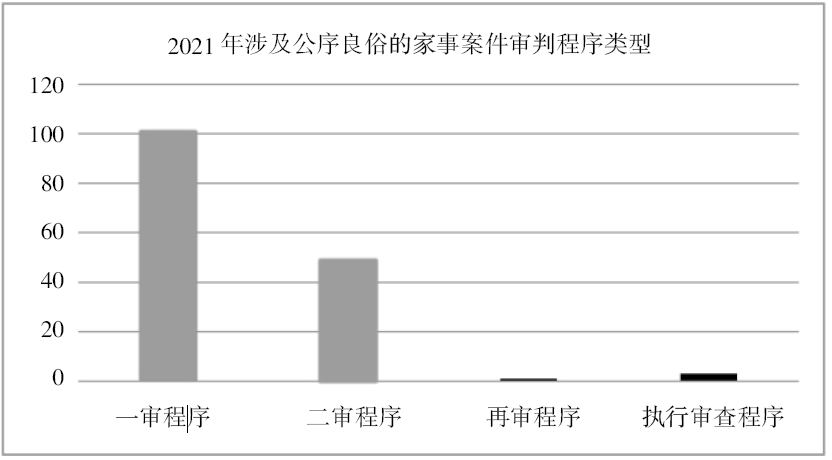

同时,这些裁判文书涉及的诉讼程序比较全面,且一审程序的裁判文书101个,二审程序为49个,再审程序1个,执行程序3个。

(一)公序良俗含义难确定,易成为限制公民个人权利的“口袋条款”

虽然在家事审判中,法官适用公序良俗原则进行司法裁判的案例呈逐年上升趋势,但公序良俗的含义并没有被明确化,这并非中国法官特色。要知道1901年德国最高法院判决关于是否违反善良风俗的判断,是由法官“按照正当且公平的一切人的道义感”规则来判断。梁慧星老师认为,这一判断基准的确立,使善良风俗概念具备了适应社会变化的极大弹性,成为依法官裁量无论什么内容均可装进去的“黑洞”。公序良俗含义的不确定性也使得在家事审判实践中,无论是当事人,还是法官,都容易对公序良俗的概念作字面化、经验化解读。正是概念上的模糊性,容易让当事人及法官存在理解上的偏差,从而使得“公序良俗”的价值引导作用偏离了本义。而偏离后的直接后果难以体现家事审判制度想要达到的对当事人客观上有利的、实质上人本关怀的良好效果。

(二)在适用公序良俗原则时说理不充分

家事案件在一审裁判后大多数并没有做到案结事了,相反很多人选择了上诉,且上诉的比例还很高,如上图二可知,二审程序和审判监督程序的案件总数为50个,正好是一审案件数的一半,且二审或再审改判的案件很少。这说明一审法院的判决结果是符合法律规定和客观公正的。但是当事人持续上诉、甚至提出再审,说明其并不理解裁判结果。法官在家事审判中必然存在说理不充分的问题。本来当事人就容易对包括公序良俗在内的法律原则产生疑义,如果法官还不进行充分说理,裁判效果自然无法保证。笔者发现当法官在具体适用公序良俗否定当事人的意思时,通常只是简单地罗列其违反公序良俗原则,缺乏对公序良俗原则的说理。即便部分有说理成分,也缺乏法理情的统一。在唐山市侯某与李某婚约财产纠纷中,法官对原告侯某写给被告李某的一份保证书中“原告所给付被告的财物属于不附条件的赠与”的效力进行否定时,是这样阐释的:“根据法律规定夫妻双方可以在婚姻关系存续期间对财产归属、分配等事务进行约定,但不得违反公序良俗。”在荆州市周某某、付某某同居关系析产纠纷中,对周某某与付某某分手时出具的一份条据中12万元的补偿费进行法律效力认定时,一审法院认为:“双方同居多年后分手,付某某所付出的时间、精力与感情均为一种代价,并不具有赠与合同无偿性的根本特征,该行为亦不属于‘分手费’,不违反公序良俗原则”。诸如此类的阐述在判决书中不胜枚举。公序良俗原则适用时说理方面的不足,直接导致当事人不服裁判结果的情况比例较高。

(三)公序良俗原则在适用上存在过度扩张性

公序良俗原则的主要价值是弥补现行法强行性和禁止性规定之不足,并且是对法律渊源的一种扩充。这种补充法律的地位,要求法官在司法裁判时,必须以“法律”的规定为第一顺位,公序良俗的运用则属于最后一道防线。即:存在法律明确规定时,裁判者就不能轻易用公序良俗原则进行裁判。否则,不仅不符合法律适用的规则,而且使得个人法律行为的效力处于不安定的状态,进而破坏了法律的确定性。另外,公序良俗原则通常始于具体法律规定一同适用的。司法实践中,存在公序良俗原则被扩张适用的普遍现象。其中最典型的案例就是2019年引发社会热议的深圳千万房产遗赠案。该案经过两级法院的裁决,且结果完全相反。主要原因就是二审法院以同居行为违反公序良俗为由直接否认了被继承人刘某发的两份真实意思的遗嘱效力。此举因将原本可以用具体法律规范进行界定的问题直接划归为模糊不清的道德问题而引发社会热议。其实,公序良俗原则本身就是公权力对私法权利自治的一种限制,因此,法官运用公序良俗原则否定法律行为效力应当持谨慎态度,以避免公序良俗原则的滥用。

三、公序良俗原则在家事审判中适用的建议

公序良俗原则是把双刃剑,用得好可以有效弥补制定法的不足,实现个案的公平正义;反之,也可能因法官滥用该原则而导致司法裁判的随意性,降低司法的公信力。

(一)结合具体案情,充实公序良俗原则的具体内涵

公序良俗的具体含义很难由立法机关直接明确,否则便失去了其本身存在的意义和价值。但是,为了避免当事人滥用其字面含义以及家事法官陷入民意的漩涡或依照个人偏好进行司法裁判,在具体适用公序良俗原则时,法官应结合具体案情明确公序良俗的具体内涵。前述深圳千万房产遗赠案的案情明显不同于公序良俗第一案“泸州二奶案”,但是法官之所以继续沿用公序良俗原则进行对当事人的遗嘱行为进行否定性评价,主要是因为对公序良俗的概念缺乏正确的认知。所以,只要出现婚内出轨,就是有违公序良俗,而没有结合具体案情对公序良俗的内涵进行具体分析,最后直接导致在自认为符合民意的误判下,直接用万能的公序良俗原则进行裁判,结果非但没顺遂了民意,反而引起民意更大的不满。

(二)进行充分说理和类案研究,有效化解公序良俗原则被滥用问题

一方面,法官在适用公序良俗原则时,应避免将公序良俗作为“万能钥匙”直接适用,而应在结合具体案情以及当事人诉求,对公序良俗原则进行具体阐释,以让当事人明确自己的行为违反的究竟是“公序”还是“良俗”?是什么“公序”什么“良俗”?为什么自己的法律行为会违反公序良俗?而法官也在自己的充分说理中慢慢明确自己适用公序良俗原则究竟是本着善良公正之心,还是自己的“偏心”?另一方面,面对同样或类似的案件,不同的法官认识分歧较大,裁判尺度不统一,消解了家事案件裁判的公信力。在利益纠葛日趋复杂的当下,特别是家事纠纷案件的裁判过程中,更需要法院对公序良俗这样的法律原则进行比较和类型化分析,唯有如此,才能在法理情的权衡间做好中立的裁判者。

(三)保持公序良俗原则适用上的谦抑性

法官在适用公序良俗原则时,在法律规则存在的情况下,应当优先适用法律规则。原则只有在法律规则空缺的时候才可以适用,或者法律规则冲突的时候,才会用原则来调节,并需要充分说明理由。

因此,只有当民事主体的私法自治不被否定就会破坏社会最基本的道德秩序时,才有适用公序良俗原则的必要。正如曾世雄先生所言:“作为或不作为脱序,而强行法又苦无强制或禁止规定可用时,公序良俗的规定,方始发生补充之功能。……但公序良俗并非当然适用,唯在法律明文揭示适用下,始见功能,因而其为法源之特质已被法律规定吸收,因致常被忽略。”(曾世雄.民法总则之现在与未来[M].中国政法大学出版社,2001:28.)

(作者单位:王春香 江苏信息职业技术学院;魏卓成 孙茜 江苏神阙律师事务所)

【责任编辑:江东】